Fleischbeschau

Fotos: Monika Reiter

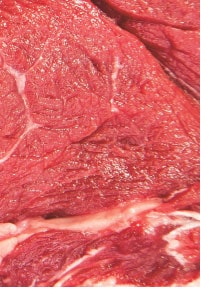

Wenn gestandene Mannsbilder andächtig beieinanderstehen, mit glasigen Augen den Freudentränen nahe sind und für ein paar Momente alles um sich herum vergessen, dann ist da entweder ein neues technisches Gadget im Spiel oder ein mächtiger Brocken Fleisch. In unserem Falle sogar gleich mehrere. Denn für unser Foodlab zum Thema Fleisch in der Soulkitchen gab es Exemplare, die selbst beeferfahrene Zeitgenossen selten bis nie auf den Gaumen bekommen. Zum einen Hinteres Ausgelöstes vom Tuxer Rind. Gab es in den 70er-Jahren weltweit nur mehr 30 Stück dieses außergewöhnlich schmackhaften Tiers, beläuft sich der Bestand heute wieder auf um die 1000. Michael Wilhelm, in der Szene gerne Yak-Michel genannt, züchtet in Sölden neben den namensgebenden Yaks auch Tuxer Rinder. Diese Tiere liefern eine ausgezeichnete Fleischqualität mit besonderer Feinfaserigkeit und ausgeprägter Marmorierung. Im Volksmund hieß es früher, dass das Tuxer kein Fett macht. Heißt übersetzt: Bei dieser Rasse kommt es zu keiner Verfettung, da das Fett intramuskulär eingelagert wird.Das Resultat: Das Fleisch ist besonders …

Fotos: Monika Reiter

Video-Player

Wenn gestandene Mannsbilder andächtig beieinanderstehen, mit glasigen Augen den Freudentränen nahe sind und für ein paar Momente alles um sich herum vergessen, dann ist da entweder ein neues technisches Gadget im Spiel oder ein mächtiger Brocken Fleisch. In unserem Falle sogar gleich mehrere. Denn für unser Foodlab zum Thema Fleisch in der Soulkitchen gab es Exemplare, die selbst beeferfahrene Zeitgenossen selten bis nie auf den Gaumen bekommen. Zum einen Hinteres Ausgelöstes vom Tuxer Rind. Gab es in den 70er-Jahren weltweit nur mehr 30 Stück dieses außergewöhnlich schmackhaften Tiers, beläuft sich der Bestand heute wieder auf um die 1000. Michael Wilhelm, in der Szene gerne Yak-Michel genannt, züchtet in Sölden neben den namensgebenden Yaks auch Tuxer Rinder. Diese Tiere liefern eine ausgezeichnete Fleischqualität mit besonderer Feinfaserigkeit und ausgeprägter Marmorierung. Im Volksmund hieß es früher, dass das Tuxer kein Fett macht. Heißt übersetzt: Bei dieser Rasse kommt es zu keiner Verfettung, da das Fett intramuskulär eingelagert wird.Das Resultat: Das Fleisch ist besonders saftig.

Wilhelm nahm aus Sölden jedoch nicht nur Fleisch von einem Tier mit, sondern um zu zeigen, dass Fleisch nicht gleich Fleisch ist, Teile von unterschiedlich alten Tieren. Die gleiche Rasse, gleiche Fütterung, wie verschieden kann es sein? Verkostet werden konnte eine 13 Monate altes Kalb, ein vier Jahre alter Stier und eine 13 Jahre alte Kuh. Und damit man diese exklusiven Stücke einordnen kann, lieferte Gourmetfleisch-Experte Frank Albers zum Direktvergleich Kobe Beef. Während alle Fleischteile ihre individuellen geschmacklichen Vorteile offenbarten, war vor allem das Fleisch der 13 Jahre alten Tuxer Kuh am unbekanntesten. Das Fleisch einer alten Kuh ist normalerweise nämlich gar nicht so leicht zu bekommen. Was in Österreich geschlachtet wird, ist oft gerade einmal zehn Monate oder etwas mehr als ein Jahr alt, weil das die teure Aufzucht erspart. Alte Kühe werden in Österreich mangels Nachfrage kaum auf dem Markt gehandelt, und das, was da ist, wird von Großunternehmen für Supermärkte und Fleischlaberl aufgekauft. Dem Geschmack aber ist das Jungtieressen nicht sehr zuträglich, im Gegenteil.

Wenn man diesen echten Fleischgeschmack mag und Kuhfleisch ergattern kann, das professionell veredelt wurde, ist die alte Kuh eine echte Delikatesse. Das Fleisch ist, anders als man erwarten möchte, absolut zart, buttrig und von einem feinen, intensiven Rindgeschmack. Vom Salz mal abgesehen, verlangt es wirklich überhaupt nicht nach Gewürzen. Und glaubt man den anwesenden Testern unseres Fleisch-Foodlabs, handelt es sich bei der alten Kuh tatsächlich um etwas Außergewöhnliches. Sie hinterlässt im Mund einen Geschmack nach Kräuterwiese. Der Muskel an sich ist mager, die Struktur der Fasern erinnert ein wenig an Bison oder Wild, ist mürbe, hat aber Biss. Von zäh keine Spur. Der Nachhall des Geschmacks hat vielmehr Suchtpotenzial. Dieses Fleisch trifft eine Aussage, hat eine Message, die Fleisch von jungen Tieren gar nicht haben kann. Unter den tranchierten Scheiben sammelt sich wenig dunkelroter Saft. Das Aroma ist außergewöhnlich, beeindruckend und selbst die Hände, die Fleischkontakt hatten, riechen noch stundenlang archaisch und begeisternd nach diesen Steaks. Der angestrebte Vergleich der Tuxer-Rind-Fleischteile mit Kobe Beef entpuppte sich laut unserer Expertenrunde wie ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Natürlich ist auch Kobe Beef ein Erlebnis für sich und zerfließt buchstäblich auf der Zunge, aber das Fleisch einer so alten Kuh ist wirklich sehr mächtig auf dem Gaumen.

Kobe Beef hingegen ist ausgesprochen gesund und reichhaltig. Es weist im Vergleich zu anderen Rinderarten einen bis zu 50 Prozent höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren wie Omega 3 und Omega 6 auf. Eine Portion wird in der Regel daher mit 120 bis 150 Gramm als ausreichend ermessen. Um den Markennamen Kobe Beef zu tragen, muss es sich nachweislich um reinrassige Tajima-Rinder (Tajima-gyu) handeln, die in der Region Hyogo mit der Hauptstadt Kobe geboren und aufgewachsen sind, dort geschlachtet und einer staatlichen Bewertungskontrolle unterzogen wurden. Die Marmorierungsstufe muss mindestens BMS (Beef Marbling Score) 6 nach der japanischen Skala betragen. Erst wenn all das erfüllt ist, erhalten die Rinder den begehrten Kobe-Beef-Stempel in Form einer stilisierten japanischen Chrysanthemenblüte. Durch die außergewöhnlich intensive und gleichmäßige Marmorierung ist das Fleisch sehr zart und zergeht auf der Zunge. Frank Albers zieht den Vergleich mit dem Genusserlebnis von Foie gras oder feinstem Marzipan. Die testosterongeladenen Infos zu unseren Tuxer-Rind-, Kobe-Beef- und Onglet-Tastings gibt es auf den folgenden Seiten. Genauso wie eine Fachdiskussion, die klärt, warum für herausragenden Fleischgeschmack auch optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen und wohin die Reise am Beef-Markt in den nächsten Jahren gehen kann.

Tuxerkalb (13 Mon.)

X Extrem zart

X angenehm in der Nase

X leichte Fetteinlagerung

X wunderbar saftig

Tuxer Stier (4 Jahre)

X wild am Gaumen

X maskuliner Geschmack

X grobfaseriger, aber geringerer Fettgehalt X bissfest

Tuxerkuh (13 Jahre)

- X mehr Schmelz und Süße

- X extrem runder Geschmack

- X feine Heunuancen erkennbar

- X intensiv und voluminös

Kobe Beef (33 Mon.)

X nussig

X schöner Schmelz

X Fettgeschmack überwiegt

X würzig

Die Aufgabenstellung an 17-Gault-Millau-Punkte-Koch Christoph Zangerl: bereite Onglet auf drei verschiedene Arten zu. Hier zeigt er, dass man durch Kreativität auch mit vermeintlich minderen Fleischteilen tolle geschmackliche Erlebnisse erzeugen kann.

Art Der Nierenzapfen gehört offiziell nicht zu den klassischen Innereien.

Geschmack

Das Onglet ist ein zweiteiliger, weicher, grob strukturierter Muskel mit einer Mittelsehne. Das Fleisch ist unglaublich zart und eignet sich nach dem Parieren ideal zum Grillen und Kurzbraten. Die Muskelfasern sind sehr kurz und verlaufen nicht längs, sondern quer zur Mittelsehne.

Heiss begehrt

Das Hanging Tender ist eines der wenigen Fleischstücke, die es nur einmal pro Tier gibt. Der in Deutschland kaum bekannte Nierenzapfen durfte in früheren Zeiten nur bei Metzgern verkauft werden, die auf die Verarbeitung und den Verkauf von Innereien spezialisiert waren.

Namenswirrwarr

In Deutschland wird das Fleischstück Nierenzapfen und Kronfleisch genannt, in Amerika Hanging Tender und Hanger Steak, in Frankreich Onglet, in England Thick Shirt und in Italien Lombatello. In Österreich Herzzapfen.

kleiner Geschmacksriese

Es handelt sich um einen kräftigen Muskel mit großem Geschmack, an dem in der Bauchhöhle die Nieren hängen. Er gehört im weitesten Sinn zum Zwerchfell des Tieres.

Im Leinentuch

Das Onglet hat Christoph Zangerl in einem Verhältnis von 60 Prozent Salz und 40 Prozent Zucker gebeizt. Das Fleisch wird dann im Leinentuch eingeschlagen, gebunden und für vier Tage vergraben. Die Fasern ziehen sich zusammen, da das Salz die Flüssigkeit aufnimmt, und bekommt dadurch einen angenehm milden Geschmack. Nach der Beize wird es ausgewickelt, getrocknet und mit geschrotetem Pfeffer vakuumiert, damit der Pfeffergeschmack sich aufs Fleisch überträgt. Danach lässt man es bei Zimmertemperatur für vier bis fünf Tage reifen. Das Fleisch wird dadurch komplett fest. Der Gewichtsverlust beträgt etwa 20 Prozent. Geschmacklich geht diese Methode in die Richtung von Bresaola oder Bündnerfleisch.

Gerauchert im Heu

Christoph Zangerl hat das Heu so angezündet, dass es nur leicht glimmt. Das gelingt am besten, indem man das Heu in einem feuerfesten Behälter ins Backrohr auf den Boden stellt. So wird es heiß und beginnt gleichmäßig zu glimmen. Rauch und Rind gehören schon seit jeher zusammen. Das Heu ist dem Fleischgeschmack sehr zuträglich, da die beiden aromatisch sehr eng verwandt sind.

Im Rindertalg

Für diese Variante hat Zangerl Rindertalg gewolft und ihn langsam mit Wasser und Grammeln ausgelassen. Dadurch entsteht ein wirklich schmackhaftes Fett. Darin wird dann der Nierenzapfen bei 60 °C maximal zehn Minuten gegart. Man merkt sofort, wie saftig und cremig das Fleisch wird. Als Geschmacksträger unterstützt der Rindertalg das Onglet so, dass es butterweich wird. Würde man bei dieser Variante etwa eine Sauce servieren, ginge sehr viel vom ursprünglichen Geschmack verloren.

Die Foodlab-Gäste:

Frank Albers (A), Geschäftsführer von Albers Food, Josef Hintermaier(B), Category Manager und Fleischexperte bei AGM, Michael „Yak-Michel“ Wilhelm (C), Yak- und Tuxer-Rind-Züchter aus Sölden in Tirol, Ernst Stocker (D), Geschäftsführer der Wiesbauer Gourmet Gastro GmbH, Christoph Zangerl (E), Executive Chef im Hotel Tannenhof in St. Anton (17 Gault-Millau-Punkte).

Die Beef-Junkie-Debatte

Der Fleischmarkt bietet mannigfaltige Möglichkeiten, doch verkauft meist nur die gleichen Teile: Welche Möglichkeiten es am Beef-sektor gibt und wohin die Reise gehen kann, haben unsere Experten erörtert.

Die komplette Verwertung von Tieren hat mit der Nose-to-tail-Bewegung viele Menschen erreicht. Wie sieht es aber in der Realität aus: Werden immer noch nur einige wenige Fleischteile verkauft?

Die komplette Verwertung von Tieren hat mit der Nose-to-tail-Bewegung viele Menschen erreicht. Wie sieht es aber in der Realität aus: Werden immer noch nur einige wenige Fleischteile verkauft?

Josef Hintermaier: 95 Prozent der Nachfrage sind mit drei Fleischteilen abgedeckt. Beiried liegt weit vor allem, dann die Filets und danach verkauft sich wiederum mit großem Abstand der Rostbraten am besten. Da kommt vor allem die schlechte Ausbildung vieler Köche in der Branche zum Tragen. Denn durch nicht vorhandenes Know-how kann durch einen falschen Schnitt die gesamte Arbeit am Rind zunichtegemacht werden. Daher gehen viele auf Nummer sicher und arbeiten mit Filet oder Beiried. Dabei könnte durch andere Teile der Wareneinsatz deutlich reduziert werden.

Ernst Stocker: Es gibt tatsächlich nur einige wenige Restaurants im Fine-Dining-Segment, die andere Cuts und Schnitte anbieten. Ich sehe ein Problem darin, dass viele Fleischer in der Ausbildung und auch im Laufe des Lebens nichts mit Kochen oder Köchen zu tun haben. Dabei lernt man dadurch, viel besser zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Auch die Landwirtschaft ist bereit, sich weiterzuentwickeln. Man fragt sich deshalb immer öfter: Was braucht der Kunde? Man sagt nicht nur mehr: Wir haben gutes Fleisch und knallen dann ein AMA-Gütesiegel drauf. Nein, da geht man heutzutage schon sehr stark in die Zucht ein und versucht, spannende Rassen hineinzukreuzen, und will weg vom reinen Fleckvieh.

Frank Albers: Was wir in den letzten Jahren bemerkt haben, ist, dass gewisse Schnitte immer hochwertiger und dadurch auch teurer wurden. Wir mussten in Nebraska Tiere ja schon seit jeher im Ganzen kaufen. Und vor sechs Jahren noch sind wir dann etwa immer vor Wänden von nicht verkauften Flank-Steaks gestanden. Das wollte keiner haben. Der Preis vom Flank-Steak ging im Winter auf etwa fünf Euro pro Kilo runter und im Sommer auf 12 Euro hoch. Mittlerweile sind wir bei 14 Euro pro Kilo im ganzen Jahr. Das ist toll, weil man den Wert auf das ganze Tier verteilen kann.

Wie sieht es aber mit der Verfügbarkeit von tollen Produkten wie denen von Yak- und Tuxer-Rind-Züchter Michael Wilhelm aus? Reicht einem Gastronomen die Menge, die man aus so einer Zucht liefern kann?

Christoph Zangerl: In meinem aktuellen Hotel, dem Tannenhof, reicht die Menge. Davor war ich im Interalpen Hotel Tyrol. Da wären diese Einheiten homöopathische Dosen für meine Gäste geworden. Das ist halt immer eine Grundsatzfrage, wo man arbeitet oder auch arbeiten will. Ich habe jetzt die Chance, in einem kleinen Betrieb mit 20 Sitzplätzen auch einzigartige Produzenten mit außergewöhnlichen Qualitäten herauszupicken. Hat man aber einen Betrieb mit 60 oder gar 100 Plätzen, tut sich auch ein Großbauer schwer, der Nachfrage gerecht zu werden.

Stocker: Natürlich gibt es auch in Wien Restaurants mit 20 Sitzplätzen, wo der Koch sein Mangalitzaschwein speziell vom Bio-Bauern schlachten lässt und es dann komplett verwertet. Toll. Dann gibt es jedoch auch Betriebe wie den Plachutta, der natürlich ganz andere Einheiten braucht. Wir forcieren auch Projekte, bei denen wir Kleinbetrieben unter die Arme greifen. Da muss man sich aber auch im Klaren sein, dass das etwas kostet.

Michael Wilhelm: Meine Tiere klettern auf bis zu 3000 Metern Seehöhe herum. Da spielt schon einmal die Luft bei der Fleischqualität eine Rolle. Zudem gibt es da oben auch geniale Kräuter wie den Sandthymian, der dem Fleisch natürlich auch noch ein ganz spezielles Aroma gibt. Ich habe 50 Tiere, da ist ganz klar, dass das seinen Preis hat und ich nicht in Riesenmengen verkaufen kann. Zangerl: Dieses Thema kann man gar nicht oft genug aufgreifen. Wer gutes Fleisch haben will, muss dafür auch etwas zahlen. Fleisch muss wieder einen besonderen Stellenwert bekommen und soll zu etwas werden, was man nicht jeden Tag bekommt. Kein Wunder, dass die vegetarischen Restaurants nur so aus dem Boden schießen.

Wilhelm: Ich sehe Produzenten wie mich eher als Künstler. Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit und können dabei ja auch eine Geschichte verkaufen. Denn die Nachvollziehbarkeit bis hin zum Namen des Tieres ist bei uns glasklar gegeben. Dass das dann wie eine tolle Flasche Wein auch seinen Wert hat, ist doch logisch, oder?

Es gibt in der Gastronomie ja auch immer wieder gewisse Trends am Fleischsektor. Inwieweit ist es sinnvoll, sich denen zu beugen und da mitzumachen?

Stocker: Nehmen wir das Beispiel Kobe-Rind. Das verkaufen wir in Österreich eigentlich kaum. Eher in Ungarn oder woanders, nur nicht in Österreich. Also den Trend sehe ich bei uns nicht. Albers: Stimmt. Solche Trends stellen ja meistens keine großen Mengen dar. Wir verkaufen Kobe-Fleisch auch eher verteilt auf ganz Europa. Für so ein Produkt braucht es eher wieder ganz spezielle Gastronomen, die sagen, wir machen jetzt auf Kobe, und dann in größeren Einheiten einkaufen. Zangerl: Mir fällt da spontan das Thema Ibérico-Schwein ein. Da wollten vor einigen Jahren alle die spanische Sau auf der Karte haben. Sicher gibt es diese Trends. Aber wenn man so wie ich bereits 30 Jahre hinter seinem Herd steht, sich eine eigene Meinung bildet und versucht, seinen eigenen Scheiß durchzuboxen, dann denke ich mir heute: fein, wenn es dem Tester schmeckt. Wenn nicht, dann eben Pech gehabt. Stocker: Ich finde auch, dass man diesen Trends nicht hinterherzulaufen braucht. Es gibt in Österreich eine wirklich tolle Rindfleischkultur im Koch- und Schmorbereich. Ich möchte etwa kein südamerikanisches oder US-Beef zum Schmoren hernehmen. Da ist mir der neutralere österreichische Geschmack viel lieber.

Aber welche Punkte gibt es, die man sich vom internationalen Fleischmarkt abschauen könnte? Hintermaier: Was sehr oft vergessen wird, ist, auch einmal über andere Schnitte nachzudenken. Durch die traditionelle Zerlegung in Österreich der einzelnen Muskelpartien entstehen natürlich Teile, wo Köche zweimal runterschneiden und fertig. Da sollte man sich einmal die amerikanische Schnittführung anschauen oder völlig frei denken und sich fragen: Wie kann ich küchentauglicheres Fleisch produzieren? Albers: Die Amis haben diesen Prozess aber auch bewusst herbeigeführt. Die USDA (Anm. d. Red.: Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten) startete in den 90er-Jahren die Initiative Underutilized Cuts, wo es genau darum ging. Also nicht ausgelastete Kapazitäten zu optimieren. Das müsste auch bei uns forciert werden. Dafür braucht man aber auch eine bestimmte Grundqualität, die dann auch durch eine Zertifizierung oder ein Siegel geschützt wird. Wenn das nicht passiert, kommt man bestimmt nicht weiter.

Ich habe 50 Tiere. klar, dass das seinen Preis hat und ich nicht in Riesenmengen verkaufen kann.

Rinderzüchter Wilhelm „Yak-Michel“ Michael über Qualität statt Quantität.

Nach Wissler hatte auf einmal auch McDonald s Simmentaler Rind im Programm!

17-Gault-Millau-Punkte-Koch Christoph Zangerl über steigendes Qualitätsbewusstsein von Fast-Food-Konzernen.

Hintermaier: Dafür müsste es aber einen Schulterschluss geben, der von der Produktion bis hin zum Händler und in letzter Hinsicht auch vom Servicemitarbeiter getragen wird. Aber ich stimme da prinzipiell schon zu. Man nehme nur einmal die Weinklassifizierungen her. Oder auch beim Käse. Schon 1411 hat Karl VI. den Bewohnern von Roquefort das Monopol für die Käsereifung in Kalksteinhöhlen erteilt. Da baut sich über diesen langen Zeitraum natürlich ein Vertrauen beim Kunden auf. Zangerl: Nehmen wir das Beispiel Simmentaler Rind. Das hatte Wissler vor ein paar Jahren auf der Karte. Heute ist das bei McDonald’s angekommen. Hintermaier: Dieses Signal erachte ich auch als positiv. Einfach damit sich die breite Masse einmal mit Qualität auseinandersetzt und sich denkt: Schau, sogar McDonald’s achtet schon auf Qualität. Albers: Trotzdem muss man da vorsichtig sein. Nehmen wir wieder das Beispiel USA. Die USDA ist wirklich verdammt streng. Wenn da etwas mit der Herkunftsbezeichnung falsch läuft, dann habe ich ein Riesenpro-blem. Null Toleranz. Da kannst du gleich deinen Laden dichtmachen. Diese konsequenten Kriterien fehlen uns nun mal.

Jetzt gibt es natürlich diese amerikanischen Siegel. Was macht man aber, wenn das Transatlantische Freihandelsabkommen in Kraft tritt?

Albers: Da sind wir doch eigentlich eh schon drinnen. Wir sind schon im freien Handel. Interessant dabei ist: Die Amerikaner haben sich angepasst. Die haben Non-hormone Treated Cattle gemacht. Das ist für die Farmer ein Riesending. Die sind aus ihrem angestammten lokalen Verkaufsmarkt rausgegangen und geben den Tieren keine Hormone. Also ich finde nicht, dass man das TTIP so dämonisieren muss. Stocker: In Österreich gibt es natürlich auch hohe Standards und gute Kontrollen. Die Klassifizierung von Rind ist in Europa jedoch mit Sicherheit eine ganz andere als in Amerika. Zangerl: Was ich dabei auch gleich festhalten will: Man muss den Amis schon auch einmal dankbar dafür sein, was sie auf dem Fleischsektor geleistet haben. Wer hätte denn noch vor zehn Jahren nach einem Flank-Steak gekräht. Oder nach einem US-Short-Rib? Wilhelm: Man darf ganz einfach den Kunden nicht unterschätzen. Es gibt bestimmt zehn Prozent der Bevölkerung, die sich bewusst ernähren und auch beim Thema Fleisch auf Qualität achten. Albers: Wie war es denn früher? In Deutschland gab es Ochsenfleisch oder Färsenfleisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das komplett verschwunden, weil die Leute einfach nur Fleisch essen wollten. Die waren ausgehungert. Das galt es dann natürlich, billig zu produzieren. Jetzt gehen wir da langsam wieder zurück. Wir haben genug zu essen, weil wir schön langsam die Geschmäcke wieder ausbauen. Ich esse auch maximal zwei bis drei Mal die Woche Fleisch. Das reicht. Aber das ist dann hochwertig. Stocker: Man muss sich auch einmal anschauen, unter welchem Druck die Landwirtschaft steht. Das können wir am wenigsten beeinflussen. Eigentlich müsste der Staat oder die EU hergehen und die Landwirte richtig unterstützen. Dann brauchen sie auch nicht die Subventionen. Weil die sind ohnehin nicht scharf darauf, immer wieder Ansuchen zu stellen. Womit wir wieder beim Thema Fleischkonsum wären. Würde man nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wirklich nur zwei Mal die Woche, könnte der Bauer wieder mehr für hochwertiges Fleisch verlangen und es würde der gesamten Branche guttun. Die Winzer haben es zum Beispiel geschafft, nach dem Skandal aus dem Sumpf zu einer glanzvollen Branche aufzusteigen. Das sollte auf dem Fleischsektor auch gelingen.

Albers: Da sind wir doch eigentlich eh schon drinnen. Wir sind schon im freien Handel. Interessant dabei ist: Die Amerikaner haben sich angepasst. Die haben Non-hormone Treated Cattle gemacht. Das ist für die Farmer ein Riesending. Die sind aus ihrem angestammten lokalen Verkaufsmarkt rausgegangen und geben den Tieren keine Hormone. Also ich finde nicht, dass man das TTIP so dämonisieren muss. Stocker: In Österreich gibt es natürlich auch hohe Standards und gute Kontrollen. Die Klassifizierung von Rind ist in Europa jedoch mit Sicherheit eine ganz andere als in Amerika. Zangerl: Was ich dabei auch gleich festhalten will: Man muss den Amis schon auch einmal dankbar dafür sein, was sie auf dem Fleischsektor geleistet haben. Wer hätte denn noch vor zehn Jahren nach einem Flank-Steak gekräht. Oder nach einem US-Short-Rib? Wilhelm: Man darf ganz einfach den Kunden nicht unterschätzen. Es gibt bestimmt zehn Prozent der Bevölkerung, die sich bewusst ernähren und auch beim Thema Fleisch auf Qualität achten. Albers: Wie war es denn früher? In Deutschland gab es Ochsenfleisch oder Färsenfleisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das komplett verschwunden, weil die Leute einfach nur Fleisch essen wollten. Die waren ausgehungert. Das galt es dann natürlich, billig zu produzieren. Jetzt gehen wir da langsam wieder zurück. Wir haben genug zu essen, weil wir schön langsam die Geschmäcke wieder ausbauen. Ich esse auch maximal zwei bis drei Mal die Woche Fleisch. Das reicht. Aber das ist dann hochwertig. Stocker: Man muss sich auch einmal anschauen, unter welchem Druck die Landwirtschaft steht. Das können wir am wenigsten beeinflussen. Eigentlich müsste der Staat oder die EU hergehen und die Landwirte richtig unterstützen. Dann brauchen sie auch nicht die Subventionen. Weil die sind ohnehin nicht scharf darauf, immer wieder Ansuchen zu stellen. Womit wir wieder beim Thema Fleischkonsum wären. Würde man nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wirklich nur zwei Mal die Woche, könnte der Bauer wieder mehr für hochwertiges Fleisch verlangen und es würde der gesamten Branche guttun. Die Winzer haben es zum Beispiel geschafft, nach dem Skandal aus dem Sumpf zu einer glanzvollen Branche aufzusteigen. Das sollte auf dem Fleischsektor auch gelingen.